|

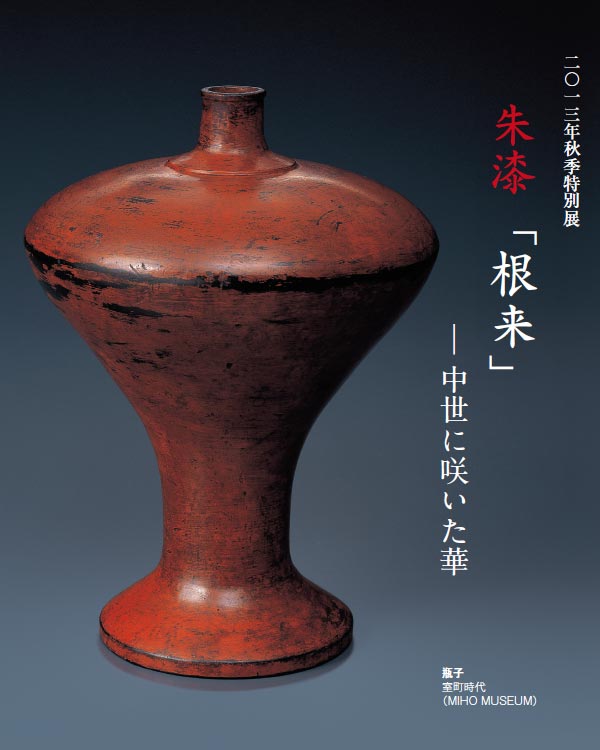

下塗りの黒漆に、上塗りの朱漆が施された神饌具や仏具、食器や酒器、茶道具や文房具などの朱漆器は、いつしか「根来」と総称されるようになりました。

名の由来となった紀州根来寺は、鎌倉から南北朝にかけて隆盛を極めましたが、秀吉の根来攻め(1585年)で灰燼に帰しました。戦火を逃れた工人たちは、各地に漆の技法を伝えたといわれています。 永年使い込まれ、表面の朱漆をすり減らしながらも、下地の黒漆が浮き上がり、美しい歳月を身にまとった器物は、茶人や数寄者に珍重されてきました。堅牢で実用的な造形、朱と黒の明快な色調、塗り肌の柔らかさや木地のぬくもりといった魅力を持つ「根来」は、日本古来の美を体現する工芸といっても過言ではありません。 本展は、日の丸盆とも呼ばれる「二月堂練行衆盤」や神前に神酒を饌えた「瓶子」、用の美の典型ともいえる「入角折敷(いりずみおしき)・角切(すみきり)折敷」(真清田(ますみだ)神社蔵、重文)や「湯桶」など、「根来」の名品・優品を200点以上網羅し、茶道や禅にも通ずる精神性にも焦点を当てながら、「根来」の歴史と魅力を紹介します。 |

|