|

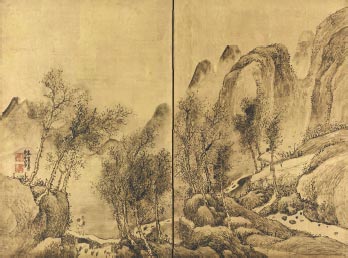

日本文人画の大家、与謝蕪村(1716-1783)には珍しい金箔の地に、木々が冬枯れして寒々しい山中の風景が、水墨のみによって描かれている。蕪村の山水画には、道や川などの、歩いたり流れたりする時間の経過を読みとれるようなモティーフが、しばしば描きこまれる。ここでもその両者が画面に流動の勢いをもたらしていることに気付かされる。

|

|

大きな尾を上へ振り上げて後ろを振り返る、一羽の雄の孔雀が描かれている。応挙36歳、円満院祐常(えんまんいんゆうじょう)門主の篤い庇護のもとで古画の模写や人物・動植物などの写生に熱心に取り組んでいた画業前期の作品。本作においても孔雀の体の丸みや重量感、岩のゴツゴツとした質感や牡丹の花弁の薄く柔らかな様子など、対象に合わせた描写がなされており、鮮やかな孔雀の羽と孔雀を取り囲むように大輪の花を咲かせる牡丹、薄青く著色された太湖石によって、華やかで装飾的な画面が作り出されている。

|

尾形光琳の「群鶴図屏風」を源泉とする、金地に意匠化した川と鶴の群れを描いた屏風は、琳派の画家たちに描き継がれ、本作も、金地の背景や水流の配置、渦巻状の水紋、鶴の形など光琳画を踏襲している。しかし、光琳画に比べ鶴の向きや頭の位置に変化をつけており、原作から離れた自由度の高い構成を見せている。落款より20代後半から30代前半の作と考えられ、若き其一が光琳作品を積極的に学びながら果敢にアレンジを加えていることがわかる。

|