中国北部で出土したといわれるこの大理石製棺床は、今から約1500年前、墓葬の際に棺をのせる台として作られました。儀礼用として、死後の世界における被葬者の特別な地位を示しています。この11枚のパネルには、ゾロアスター教の葬式の場面、婚礼や狩猟の場面、その他ダンスシーンなど、活気に満ちた当時の人々の生活の情景が深い浮彫で表現されています。当時、華北は政治的にはいくつもの王朝が交代するなど不安定でしたが、西域諸国との交流はシルクロードを通じ一躍活発となり、使節、商人、僧侶が盛んに往来しました。東西交流の様子を伝える風俗画とも言うべきこれらの図像は、当時の様子をタイムマシーンのごとく生き生きと私たちに伝えてくれます。

入手当初、これら11枚のパネルと一対の門柱が果たして同一の棺床を成すものであったのか、またどのように組み合わされていたのか全く解明されてはおりませんでした。しかし、ピーター・マイヤース博士(ロサンゼルス・カウンティ美術館保存修復部部長)を中心としたスタッフによる長期にわたる観察と分析の結果、一つの棺床屏風として正確に接合することが判明しました。そして下図のような美しい復元がなされたのです。その解明の鍵は、パネルの裏側の鉄金具の形、位置の計測、石と石との組み合わせ部分の状態と彩色の入念な観察にありました。その後も、同チームのさらなる調査が続けられ、今回、MIHO MUSEUM “秋のオープン” では、より原型に近い状態での展示が実現しました。

入手当初、これら11枚のパネルと一対の門柱が果たして同一の棺床を成すものであったのか、またどのように組み合わされていたのか全く解明されてはおりませんでした。しかし、ピーター・マイヤース博士(ロサンゼルス・カウンティ美術館保存修復部部長)を中心としたスタッフによる長期にわたる観察と分析の結果、一つの棺床屏風として正確に接合することが判明しました。そして下図のような美しい復元がなされたのです。その解明の鍵は、パネルの裏側の鉄金具の形、位置の計測、石と石との組み合わせ部分の状態と彩色の入念な観察にありました。その後も、同チームのさらなる調査が続けられ、今回、MIHO MUSEUM “秋のオープン” では、より原型に近い状態での展示が実現しました。

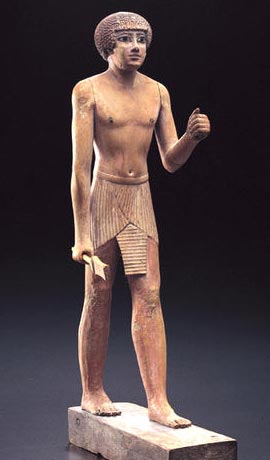

葬儀の場面の石板

上段中央には白いヴェールを着たゾロアスター教の司祭が祭火壇の前に立っている。彼の足許には一匹の犬がいる。これは葬儀の時、死者の遺体を犬に凝視させ汚れた霊魂からそれを守る儀式である。

棺床屏風

中国 北朝―隋時代 6世紀後半期―7世紀前期

【9月1日から12月15日まで展示】