平治物語(バーク・コレクション)  平治物語(MIHO MUSEUM蔵) |

さて、《六波羅合戦巻》について、江戸時代末期にはすでに原本が失われ、いつのころかその原本が切り抜かれましたが、東京国立博物館に残る白描模本によって、これら断簡が《六波羅合戦巻》の原本の残欠であることが明らかとなり、照合させることでそれぞれ本来どの部分であったかが判明しました。《六波羅合戦巻》には、『平治物語』の「六波羅合戦の事」と「義朝敗北の事」に該当する、平治の乱のハイライトともいうべき部分が所収されています。

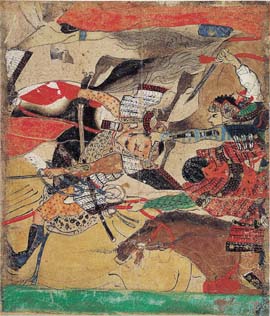

東京国立博物館の白描模本を見ると、バーク本の「三条河原の決戦」の断簡の、ちょうど右下方にあたる部分がMIHO本であることが確認できます。この二図の間上部には、ちょうど平清盛が描かれており、その部分は、青い鎧姿の平清盛が疾走する部分の断簡として知られています。バーク本は、尻懸(しりがい)を摑み馬を引き止めんとする者と、兜の錣(しころ)を摑んで小刀で首をかき切らんとする者と、平家の武者がふたりがかりで敗走する源氏の武者を襲い、今にも馬上から引き落とされようとする源氏の武者が太刀を引き抜いて応戦しようとしている部分が、MIHO本は、平家を象徴する赤旗のもと、白馬を駆る平家の武者が、前方に繰り広げられる修羅場めがけてはやる心で突き進み、画面手前には、大薙刀を手に持ち、駆けて行く腹巻姿の軍卒が描かれる部分が、それぞれ断簡となっています。

清盛の軍勢が破竹の勢いで源義朝・義平の軍勢を追撃して、決戦の修羅場と化した三条河原。その緊迫感は小さな紙片から十分に伝わってきます。その一方で、惨状を美化しようという絵巻物としての制作意図も伝わってきます。華麗な色彩が特徴である平治物語絵巻では、物語の内容よりも絵巻としての描写、視覚効果に力点がおかれたと考えられます。

血生臭さは誰しも好まぬものです。悲惨な内容よりもむしろ、彩色の美しさとすばらしい描写力に、両コレクターの眼がとどめられたのではないでしょうか。

布袋図(尾形光琳) 紙本墨画 江戸時代(18世紀)

大黒図(尾形光琳)

尾形光琳(1658〜1716)の天才的な画筆の技は、むしろこの手の墨画にこそ見出すことができるでしょう。光琳は、七福神のうちの寿老図や大黒図、そして布袋図をよく描いていますが、その制作時期はほぼ同じころと思われます。その作例は絵画のみならず、弟・乾山との合作である銹絵角皿の絵付けにも見られます。とりわけ布袋図は、蹴鞠布袋、馬上布袋といった特異な構図も含め、多くの遺品が残されています。

布袋図(バーク・コレクション) |

大黒図(MIHO MUSEUM蔵) |

バーク本の布袋図は、大きな袋を脇に置いて右肘を預けて寛ぐ姿が描かれています。同様の布袋図は、落款や印章の違いはありますが、アメリカのシュレンカー・コレクションやファインバーグ・コレクションはじめ、何点かが知られています。光琳得意の速筆による描写には、軽妙な筆致でありながら高いデッサン力と、しかも上衣と杖、頭部と上肩部、その他の部分で濃淡三種の墨を使い分ける神経の細やかさが同居しており、光琳の天才的な筆さばきの片鱗が垣間見られます。布袋は中国・五代ころにいた僧で、太鼓腹の肥満体で、日常の一切のものを袋に詰めて杖で担いで持ち歩いたとされています。そのなりで市井を徘徊したので布袋和尚とも呼ばれ、また弥勒菩薩の化身ともされました。

禅僧の水墨道釈画にもよくとりあげられてきましたが、それらと比べると、光琳の布袋図はきわめて世俗的であるといえます。しかしそれゆえに、親しみとユーモアのセンスに溢れ、動きのある生き生きとした布袋の姿となり、見るものの目を楽しませてくれます。画面左隅に「寂明(じゃくみょう)光琳」の落款が記され、「道崇(どうすう)」の白文方印がおされています。

一方、大黒天はもとはインドの軍神で、日本に入って後も平安時代にはまだ忿怒神であり、それは胎蔵界曼荼羅などの密教図像の中にも見られます。しかし、室町時代になると大国主命(おおくにぬしのみこと)と同一視され、いわゆる七福神のひとつ、福神として庶民の間で広く親しまれるようになりました。通常は、大黒信仰の中で定着していった姿、つまり頭巾を被り、右手に打出の小槌、左手に袋を持って、うず高く積まれた俵の上に坐る姿の大黒天が描かれるのですが、ここでは右手に竹杖、左手に小槌を持ち、背に袋と俵を担ぐ立姿の大黒天が描かれています。この大黒図が描かれた宝永二年(1705)は、光琳が江戸に下向して二年目にあたる年です。瞳の黒点を入れることで大黒天に生命が宿り、杖を持って今にも踏み出さんとする、活力に溢れた壮年期の大黒天の姿は、ひと旗上げようというまだまだ意気盛んな光琳の心持ちがそのまま絵に表された姿そのものでもあるともいえるでしょう。布袋図同様、速筆による軽妙な筆致ですが、よく見ると、ここでも衣服の輪郭線の内側や髭の部分に隈取るように薄墨が刷かれ、素早い筆づかいとともに、光琳の細やかな神経が見てとれます。実に軽妙洒脱な光琳画といえます。画面右下の落款は布袋図とは異なり、「法橋光琳」と記され、印は同じ「道崇(どうすう)」の白文方印がおされています。

|

||||

| 4月15日(土) 14:00 |

|

|||

| MIHO MUSEUM 館長 | 辻 惟 雄 氏 | |||

| 5月14日(日) 14:00 |

|

|||

| ニューヨーク・メトロポリタン美術館東洋部特別顧問 | 村瀬 実恵子 氏 | |||